|

���s���f�B�A

�ł̏Љ��t

�ؐ��̒����̍�i���e���f�B�A

�ŏЉ�Ă��������܂����B

���y�e���r�E���W�I�z

���������a�̎R�����@'07 5/31

�u����ăi�C�g�v���ŃC���^�r���[

�p�[�\�i���e�B�[�F���c��a�F

���uNHK�j���[�X�E�F�[�u�v���

'2005 7/2

�������e���r�u�y���}�Ӂv���

'98 10/27

�������e���r�u�V�����^�v���

'98 10/24

���u�����֍s�������v

�f98 9/24

��� ���|�[�^�[�F�ɓ�������

10/24���f

���u�a�̎R�i�E�v�@'97 5/9

�l�ɋZ����u���̒B�l�����v

���|�[�^�[�F����˗��q

���ǔ��e���r�u���ق�킩

�e���r�v��ށ@'97 5�23

���a�̎R�e���r '97 6/24

�u�R�~���j�e�B�[�T�����v����@

���s�u�����u�g�D�i�C�Q�v'97

'971/28���

�@ �R�{�W��ēE�ؓ�������

���y�V����G��

�ł̏Љ��z

�������V�� �n��j���[�X

�u�����܂��I�v�@'07 3/1

�������V�� �n��j���[�X

�u���������v�@'07 3/29

����I�B�V���@

�u��炵�̐��E��Y�@��v�@

��ށF���F�� ' 06/9/23

����l�Ё@�e���� �e���������� '04 2/21

�u���ӂ̑��`�v

���Y�o�V���@�I���� '99 1/22

�u�̉�����ő��������v

���x�m�� �r�v�f�e�l�@'98

�@ �ؐ��̐��E�A��

�����w�كT���C�@'97 5/15

�g�s�b�N�X[���̋�����]

���і�O�ω�@�G��

�X

'97�t��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�ƑΘb�����v

���I�ɖ���

���ޒ����W�A�A

'96 10/6

�����l�o�� '96 11/9

���R�̑���A�A '99 1/1

��Patchwark

�uHOT INTERVIEW�v '96 4/19

�������V���@�}���I����炵�̏��

�@ �X�p�E�H�[�N�@�V�؏����

�����w�� �u�X�̔����فv

��{�����@'94 12/6

���R�ƌk�J�� �E�b�f�B�[���C�t

'96 12 No.68�t�B�b�V���J�[�r���O

����l�� �e���� �e���������� '92 5/26�@

�`���� �f������������ �u�t�B�b�V���J�[�r���O�v

���R�ƌk�J�� �k���t�B�b�V���O

'89 2.�@No.5�`8�t�B�b�V���r �� �O

�A��

���R�ƌk�J�� �k���t�B�b�V���O

'88 No.4 �t�B�b�V���J�[�r���O

�@

�@

�@

�@

|

�ؐ��̂���I�u���O

<

new page ������

>

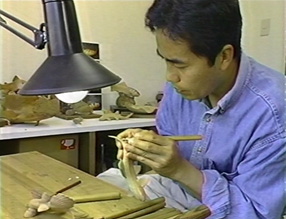

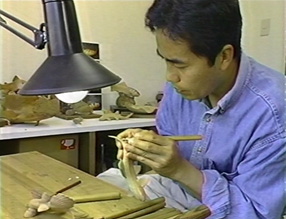

��602�� �l�ɋZ����I���̒B�l�����i23�j���|�[�^�[�F����˗��q 1997.05.09

�@

�@

�e���r�a�̎R�ԑg�u�킩��܃i�E�v�l�ɋZ����I���̒B�l�����ɂėؐ��̖ؒ������Љ��

�܂����B

�H�[�͓��{��̔~�̗��ŗL���ȓ암�쑺�ӈ�ɍ\���A���傤�ǔ~�̍���Y���T����

�Ő����Ɏ�ނƂȂ��

�����B�a�̎R�ł͐F��ȕ�������Ă���E�l��A�[�`�X�g�����͂������܂��B���̒��ł������ ����

�łɂȂ��ς��_�l�Ƃ��Ď��グ�Ă��������܂����B

�@�@�@�@�@�@

|

�F��ȍޗ��ƂȂ�̒��œ��ɍS�����ނ����o

���ǂ̂悤�Ȏg����������̂��������B

�ނ̑I�肪���܂�؎������Ă��狛�̌`�ɑы�

�Ŕ҂��Ă����B

�q�ɂ̓V��ɒ����قǑ�ʂ̍ނ������Ă�����

��

�ɂȂ�̂͂����킸���ł��B

����Ȓ��ł����ɂ���ȕ������������낢��i��

�o�����ł��ƈ�ʂ̐l�ł͒m��Ȃ��悤�Ȃ���

������B

�����V�؏�̂Ƃ���V���E���[���ɃA�N�A���E��

�I�ȕ��͋C�ō�i���W������Ă��܂��B

��͒W�����A�����C�����R�[�i�[�ł��B

�N�X�Œ������A���J�P

�k�O�I�[�i�[���R����Ɠ������̂��Ƃ��n�m��

�Ă��Ď��̍�i�̂��Ƃ��悭�������ĉ������Ă�

���\������В��̑��䂳��B

�������ꂽ��i�߂Ă���ƂȂ����S���a�݂�

���B��葽���̐l�Ɍ��Ă��������Ƃ���ɂ����

�{�����܂��B

�@

�W���͂�����������Ƃ͐[��ɂ܂ŋy�ԁB |

�ޗ��I�т��犮���܂ŎB�e�������I�����܂����B

����̎�ނɓ�����ԑg�f�B���N�^�[�̓��䂳��ɂ͑�ς�����ɂȂ�܂����B���ɎB�e�ɂ�

�͂����Ă�

��������i�����ɂ��ꂢ�Ɏʂ��Ă��܂����B���ꂩ�烊�|�[�^�[�̐���Ƃ��y������炢���ł�����

�Ƃǂ����L��������܂����B

2007.12.31���ݎ��̍�i���W������Ă����k�O�V���[���[���̓��j���[�A������Ă��邽��

�����i����

�邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����͒肩�ł͂Ȃ����Ƃ����������������B

�@

1997.01.28

1997.01.28

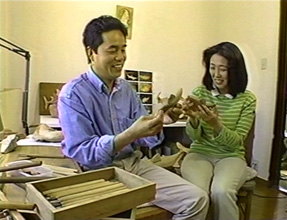

�e���r�����u�g�D�i�C�g�Q�v�̕������ނ̈˗�������܂����B

�g�D�i�C�g�Q�͐[��̏��o���G�e�B�[���ԑg�Ŏi��́u�u���[�^�X�v�u�^�[�U���v�u�K���o�[�v

�ȂNJe����

�ҏW�����C����ΐ쎟�Y�A�����Č��I�ȃ��|�[�^�[�Ƃ��ĉʊ��Ɏ��g��ł���͎̂R�{�L��ēł���B

�@�@�@�@�@�@�@

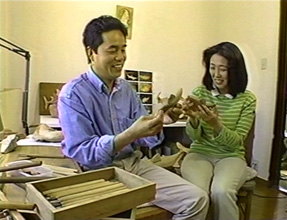

�L���X�^�[�̐ΐ쎟�Y����ƎR�{�L��ē�

��i�̃J���n�M���X�^�W�I�Ɏ������ݖؒ����ɂ��ĔM�ق�U�邤�ēB

�@

�@

��ނ͓��A��̋��s�X�P�W���[���ł܂��͎��̍�i���W�܂��Ă��铌���V�؏�̖^�V��

�[���[���ō�i��

�B�e�A���ꂩ���s�@�Řa�̎R���͓�I���l�ɁB�Ԃŏo�}���@�ޗނ�ςݍ��݂����������悭�s������

�����ق֗��ꍞ�݊ώ@�V�[�����B��B

�����̃p�^�[���Ȃ̂ł�����i�������Ƃ���ƍ�Ə�i�����J�b�g������e��肵����

����Ƃ���j

�����Ď���̈ꎺ�i�d�グ�������肷��Ƃ���j����ӏ��ɂȂ����ߎ�ނ̂Ƃ��͂�����ςȂ̂ł��B

���ꂻ���Œ���Ȃ��ċ�킷��ēƖؓ������炳��

�؍ނ�u���q�ɂ͂���ȂɍL���͂Ȃ��̂Ńr���̂悤�ɐςݏグ���ނ����āu����[���I����

�S������́H�v

�ƕ����ꂽ�̂ł������͎g���镔���͂��̔����ɂ������Ȃ��̂ł���Ɛ����B

���Ă��������ǂ̂悤�ɐ��삵�Ă���̂����ۂɍ�Ƃ���������ƂƂ��ɊēƖؓ�������

����̂������

���̌����Ă����������ƂɂȂ�N�X�̖ŃT�������Ă����������Ƃɂ��܂����B

���̌`�ɃJ�b�g���Ă������̂���X�^�[�g�����̂ł����p���ۂ���藎�Ƃ��Ƃ��납�炷�łɈ���

�ꓬ�B

����Ə_�炩���ނ�p�ӂ��Ă������ق����悩������������܂���ˁB

�ł��N�X�̃c���ƕ@��˂��������������ɏ[�����Ă����ɂ����������Ă���ċC���ɂȂ肨����͋������

���ɂ���Ȃ�Ɋy����ł����������悤�ł��B���^���I�Ղɍ����|�����Ă����Ƃ���ŋA��̔�s�@�̎��Ԃ�

�����Ă��܂����B

�f�B���N�^�[�@�u�ē��@�I�@�������Ԃ�����܂���B�v

�ē@�u����Ƒ҂悤�Ɍ����Ƃ��I�v

�����}���Ȃ��ẮB���Ԃ��肬��܂ŔS�������ߋA��̔�s�@�ɊԂɍ������ǂ�����Ԃ܂��

�������Ȃ�Ƃ�

��`�Ɋ��荞�݃Z�[�t�ł����B �ǂ�������J�l�ł����B

�ĂȂ킯�Ńg�D�i�C�g�Q�̎��^�͖����I��������e���r�Ŕq�������Ă����������ƂɂȂ�܂����B

�@�@�@�@�@�@

���Ƃ����̌`�ɂ������̂��X�^�W�I�Ɏ����A�菭���������Ă݂���L��ē�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

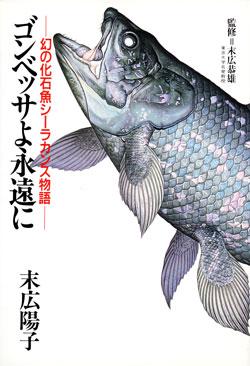

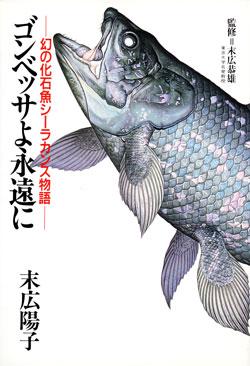

�S���x�b�T�ɖ�������

1992.09.24 �S���x�b�T�ɖ�������

1992.09.24

�@

|

�S���x�b�T�Ƃ̓V�[���[�J���X�̐����n�R�����������ӂł̌Ăі�

�Ţ�g���Ȃ����v�Ƃ����Ӗ��ł����������̉��l�����炩�ɂȂ荂�l�Ŏ�������悤�ɂȂ������݂ł́u�K�^���Ăԋ��v�Ƃ����Ӗ��ɂȂ��Ă���B

�@���ފw�Җ��L���Y���𒆐S�Ƃ���V�[���[�J���X�w�p�������ɂ����{�̑�ꍆ�ߊl���P�X�W�P�N�A

�����ĂW�U�N�ɂ͐��E�Ŏn�߂ĊC���V�j�̎B�e�ɐ��������B

�@�{���͔����̂�����������{���̊���܂ŁA���ފw�҂ł���̖��L���Y���m�̒������L�z�q�������̎v�������߂ĒԂ�Ȋw�h�L�������g�ł���B

�@

�@ |

|

�����̃��f���Ƃ���

1981�N12��31����P���ߊl�̂��̂͑̒��P�V�V�����A�d���W�T�s�Ɨ��h�Ȃ��̂ŔN�������Ď����A����

�V�[���[�J���X�̓}�X�R�~�ő�X�I�Ɏ��グ���܂����B ��ʌ��J�͐��C�̃t�B�b�V���O�V���E����

�Ɋe�n�ōs��ꂽ�����ۂɎ��������邱��

���o���Ă��Ȃ������̂œ������{�ŗB��t�Z�W�{����Ă���Ƃ�

�����s��݂��胉���h

�C�������قɑ����^�Ԃ��ƂɂȂ�܂����B

���̎����W�{��1966�N12���ɃR���������ŕߊl����Ă��̂ŁA1967�N�t�����X���{���

�����̓ǔ��V����

�Ў吳�͏����Y���Ɋ��ꂽ���̂ł��B

�̒��P�T�U�����E�̏d�T�T�����̋��̂̓z���}�����Ђ��ɂ���Ă͂�����̂̍�������������

�ɕ���ꂽ

�̂͂܂��ɐ��������̑㖼���ɑ����������̕��e���炵�ċ����Ƌ��ɐ��������Ñ㋛�ł��邱�Ƃ��m�F��

����

�̂ł���B�Ɠ����ɒ����̃��f���Ƃ��ĕs���͂Ȃ��B�ō��̂��̂��o�������Ɠ��S�͔M�����̂�������

���܂����B���������ƍ�i�Ƃ��ĊF�l�̑O�ł���I�ڂł���Ǝv���Ă��܂��B

��݂��胉���h�C�������ٓ��V�[���[�J���X�W���R�[�i�[�ɂ�

1992.09.24

�@

�ǂ����Ă����ނɂ͌����Ȃ��悤�Ȋe�h

���h�̐�[�ɂ���ɏ����ȕh������̂������ł��B �@

���̉t�Z�W�{�͂�݂��胉���h�C�������ق���2001�N3������T���V���C�����ې������Ɉڂ���W�����ꂽ

����2003�N3��21����艺�֎s���C�����Ō��݈�ʌ��J����Ă��܂��B �@

�@

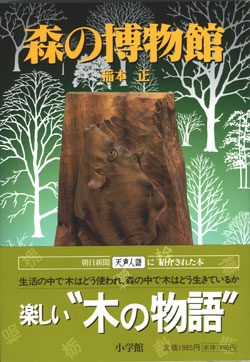

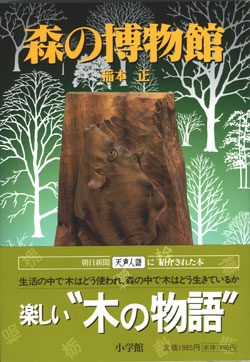

�X�̔�����

�����̒��Ŗ͂ǂ��g���A�X�̒��Ŗ͂ǂ������邩

��{�����@���w�ف@�a�U

|

�\���ɖؒ��J���n�M���ڂ��Ă��������܂����B

|

�@

���҂͍H�|�Ƃł����I�[�N�E�r���b

�W��ɂ̈�{�����B

�{���͍L�t����j�t���Ȃǂ̖������̂Ȃ��łǂ��g���Ă��邩�A�܂��X�̂Ȃ��Ŗ�

�ǂ������Ă��邩��

���Ă̘b�A�������ɂ���炩����ꂽ�l�X�ȍH�|�i�Ȃǂ��ʐ^

�ƂƂ��Ɉ���̖{�ɂ܂Ƃ߂��Ė�

�D���Ȃ��̂ɂƂ��Ă͔��ɋ����𒍂������̂������B

�@

��̃y�[�W�ł̓C�V�_�C�ƃj�W�}�X�̍�i���f�ڂ���Ă��܂��B

�@

�e�ގ�ʂɐ�����p�r�A��i�ȂǏЉ��Ă���u�̕����v�Ƃ������̂���葽���m�邫��������

�Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

<

new page ������

>

|

1997.01.28

1997.01.28